A LA SOMBRA DEL VESUBIO: POMPEYA Y HERCULANO (II)

Una vez conocidas las

fases del descubrimiento y cómo se produjo, la vida cotidiana y las impresionantes

domus descubiertas junto a la calle comercial, visto todo en la primera parte

del post, veremos ahora cómo empleaban el tiempo libre los pompeyanos, qué papel jugó Plinio el Joven, sabremos la fecha real de la tragedia y conoceremos

el otro gran yacimiento de la zona vesubiana, Herculano

La pasión de los

espectadores ante los combates de gladiadores no distaría mucho de lo que

actualmente podemos ver en un campo de fútbol. Incluidos incidentes entre las

aficiones. Así Tácito nos habla de uno de ellos acontecido en el año 59 entre

pompeyanos y nucerinos (originarios de la ciudad de Nocera). El conflicto tuvo

un final trágico siendo los visitantes los que se llevaron la peor parte con

muertos y heridos. El senado de Roma castigó a los pompeyanos prohibiendo

durante 10 años espectáculos de este tipo. Hasta que Nerón los restituyó. Las

causas del enfrentamiento bien pudieron ser políticas más que “deportivas”.

La pasión de los

espectadores ante los combates de gladiadores no distaría mucho de lo que

actualmente podemos ver en un campo de fútbol. Incluidos incidentes entre las

aficiones. Así Tácito nos habla de uno de ellos acontecido en el año 59 entre

pompeyanos y nucerinos (originarios de la ciudad de Nocera). El conflicto tuvo

un final trágico siendo los visitantes los que se llevaron la peor parte con

muertos y heridos. El senado de Roma castigó a los pompeyanos prohibiendo

durante 10 años espectáculos de este tipo. Hasta que Nerón los restituyó. Las

causas del enfrentamiento bien pudieron ser políticas más que “deportivas”.

Todas las fotos son propias

OTIUM

Porque no todo era negotium

(negocio) en la vida de Pompeya, los ciudadanos requerían otium (ocio).

Y para eso la ciudad estaba repleta de tabernas. Tenían los thermopolium

o establecimientos que daban a la calle y vendían comida y bebida caliente. Hoy

día se aprecian perfectamente con sus mostradores donde tenían empotradas unas

tinajas (dolia) que contenía comida o bebida. También existían las cauponae,

mesones donde los pompeyanos jugaban, aunque estuviese prohibido. Se han

descubierto hasta la fecha más de ciento cincuenta establecimientos de comida y

bebida y se calcula que podría haber unos doscientos. Hoy podemos visitar las

tabernas de Amaranto, de Aselina, de Euxinio, de la Vía di Mercurio, la de

Salvio, con sus pinturas de escenas cotidianas, o la de Sittio.

Y como no, siendo una

ciudad portuaria, no podían faltar los lupanares. Pero es que la cultura sexual

romana difiere mucho de la nuestra. No se sabe muy bien la cantidad de ellos

que había porque se discute entre los arqueólogos qué se podía catalogar como

tal desde una habitación en el piso superior de una taberna o un local

especifico. Han aparecido multitud de grafitos y frescos que pueden inducir a

esta idea. Pero hay un edificio a unos cinco minutos el Foro, detrás de las

Termas Estabianas que si está considerado como tal, como prostíbulo. Consta de

cinco pequeños cubículos con una serie de pinturas de contenido erótico, además

de casi ciento cincuenta grafitos.

Las actividades deportivas

las llevaban a cabo en la Gran Palestra. Y las necesarias e imprescindibles

termas, lugar de confluencia ciudadana donde se podía tomar un baño y hacer

relaciones públicas. Pompeya contaba con tres complejos públicos, más lasprivadas de las casas más pudientes. De aquellas se conocen las de Estabia (en

fase de reparación tras el terremoto del 62 y solo funcionaban de forma

parcial), las del Foro (las únicas que funcionaban a pleno rendimiento) y las Centrales

que se estaban construyendo en el momento de la erupción. Sinónimo de la

cultura romana suponían toda una variedad de actividades distintas. En algunas

casas privadas como la de Menandro disponían de su propio complejo termal.

Y por supuesto el

anfiteatro, uno de los más antiguos del mundo romano. Construido

en los años de Sila podía albergar unos 20.000 espectadores. Se alzaba en la

parte sudoriental de Pompeya en una zona deshabitada y adosado a las murallas

que rodeaban la ciudad. Su ubicación posibilitaba el acceso a los espectadores

de pueblos vecinos.

Gozaban de gran prestigio

las luchas de gladiadores, muy populares en la Campania, sin olvidarnos de las

“vetationes”, es decir, recreaciones de caza. Un testimonio único de la

actividad del anfiteatro y sus espectáculos son los edicta munerum, de

los que se conservan 75 y que anunciaban el programa a modo de la publicidad

actual.

El graderío y la galería

superior, reservada a las mujeres, se conservan parcialmente. En el interior el

parapeto que rodea la arena estaba decorado de pinturas de gladiadores y escenas

de caza. Disponía de toldo para proteger al público de las inclemencias del

tiempo.

La pasión de los

espectadores ante los combates de gladiadores no distaría mucho de lo que

actualmente podemos ver en un campo de fútbol. Incluidos incidentes entre las

aficiones. Así Tácito nos habla de uno de ellos acontecido en el año 59 entre

pompeyanos y nucerinos (originarios de la ciudad de Nocera). El conflicto tuvo

un final trágico siendo los visitantes los que se llevaron la peor parte con

muertos y heridos. El senado de Roma castigó a los pompeyanos prohibiendo

durante 10 años espectáculos de este tipo. Hasta que Nerón los restituyó. Las

causas del enfrentamiento bien pudieron ser políticas más que “deportivas”.

La pasión de los

espectadores ante los combates de gladiadores no distaría mucho de lo que

actualmente podemos ver en un campo de fútbol. Incluidos incidentes entre las

aficiones. Así Tácito nos habla de uno de ellos acontecido en el año 59 entre

pompeyanos y nucerinos (originarios de la ciudad de Nocera). El conflicto tuvo

un final trágico siendo los visitantes los que se llevaron la peor parte con

muertos y heridos. El senado de Roma castigó a los pompeyanos prohibiendo

durante 10 años espectáculos de este tipo. Hasta que Nerón los restituyó. Las

causas del enfrentamiento bien pudieron ser políticas más que “deportivas”.

Pompeya además contaba

con un Gran Teatro con capacidad para unas 5.000 personas y un pequeño odeón

para 1.200 para conciertos y recitales poéticos. Los pompeyanos y los romanos

en general no eran tan apasionados por el teatro como los griegos, pero el

hecho de disponer de dos teatros en la ciudad es suficiente para catalogarla

como teatral. No hay constancia, a pesar de la escenografía hallada

especialmente en la Casa de Menandro que se repusieran en ellos los clásicos

del teatro griego ni con qué frecuencia había representaciones. No se conservan

carteleras ni anuncios de los espectáculos a diferencia de lo que ocurre en el

anfiteatro. De lo que si hay constancia es que si constituían autentica

atracción dos géneros teatrales muy populares en la época, el mimo y la

pantomima.

PLINIO EL JOVEN, TESTIGO DE

LA TRAGEDIA

Plinio el Joven, Epistulae

VI, 16

«Cayo Plinio a Tácito,

salud:

Me pides que te describa

la muerte de mi tío a fin de que más verazmente se transmita a la

posterioridad. Te lo agradezco porque estoy convencido de que, si tú conmemoraras

su muerte, alcanzará gloria inmortal (…)».

«Estaba en Miseno y

mandaba personalmente la escuadra. El noveno día antes de las kalendas de

septiembre, casi a la hora séptima, mi madre le indicó la aparición de una nube

de inusitadas grandeza y forma. Había tomado el sol y se había lavado con agua

fresca y luego había comido un poco, y echado, estudiaba. Se calzó las

sandalias y subió a un sitio desde donde se podía contemplar mejor aquel

portento. Aparecía una nube y los que la miraban desde lejos no sabían desde

que montaña salía, pero después se supo que se trataba del Vesubio. La nube

tenía un aspecto que recordaba a un pino, más que ningún otro árbol, porque se

elevaba como si se tratara de un tronco muy largo y se diversificaba en ramas.

Creo que ello se debía a que, al debilitarse la corriente que en un principio

la impulsaba, la nube, sin esta fuerza impulsora o debido al su propio peso, se

desvanecía lo ancho y tan pronto era blanca como sucia y manchada, según

llevara tierra o ceniza (…)».

El tío de Plinio decide

embarcarse con sus cuatrirremes y se encamina prestar ayuda.

«Directamente se dirige

ahí donde los demás huían, mantiene el timón en dirección al peligro, y tan

ajeno al miedo que tomaba nota de los movimientos de aquella calamidad y de

cuanto se ofrecía ante sus ojos. Cuanto más se aproximaba, la ceniza caía en

las naves cada vez más caliente y densa, y también pedruscos y piedras

ennegrecidas quemadas y rajadas por el fuego, al paso que el mar se abría como

un vado y las playas se veían obstaculizadas por los cascotes. Estuvo a punto

de volver atrás (…)».

«Entre tanto desde el

monte Vesubio por muchos lugares resplandecían llamaradas anchísimas y elevadas

deflagraciones, cuyo resplandor y luminosidad se acentuaba por las tinieblas de

la noche. Mi tío, para remedio del miedo, insistía en decir que, debido a

la agitación de los campesinos, se habían dejado los fuegos y las villas

desiertas ardían sin vigilancia (…)»

Epistulae

VI. 20

Plinio el Joven cuenta su

experiencia escapando de Miseno.

«Se

hizo la oscuridad, no la de una noche nublada o sin luna, sino la que se tiene

en lugares cerrados una vez apagada la luz. Allí hubieras oído chillidos de

mujeres, gritos de niños, vocerío de hombres: todos buscaban a voces a sus

padres, a sus hijos, a sus esposos, los cuales también a gritos respondían.

Unos lamentaban su desgracia, otros la de sus parientes, y había quien por

miedo a la muerte la imprecaban. Muchos eran los que elevaban las manos hacia

los dioses, pero muchos más creían que ya no había dioses por ninguna parte y

que aquella noche era eterna y la última del mundo».

¿AGOSTO U OCTUBRE?

A Plinio el Joven le

debemos la fecha del 24 de agosto como el día que erupcionó el Vesubio y

desencadenó la tragedia. Si bien había suscitado dudas, como ahora veremos,

había sido aceptado por la historiografía y no se había discutido. Pero en 2018

en unas obras de restauración y mantenimiento de una de las casas particulares

se descubrió un grafito que hizo tambalear esa teoría, datado el 17 de octubre.

Este descubrimiento ha

cuadrado las dudas que existían sobre la fecha de agosto ya que entre los

restos se había encontrado ropa de invierno y algún brasero, impropio de un mes

veraniego. Así como frutos propios del otoño más que del verano como granadas o

castañas. Además, en algunas villas se habían encontrado ánforas y tinajas

selladas con vino en su interior, es decir, se había realizado la vendimia.

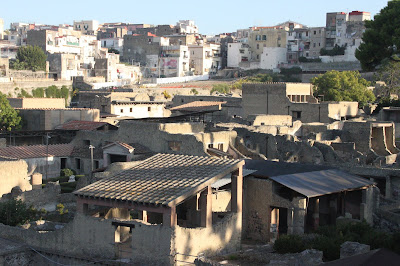

HERCULANO

El otro gran yacimiento

arqueológico de la zona vesubiana es Herculano que sufrió la erupción del volcán

en forma de nubes ardientes de gases tóxicos alternadas, por lo menos seis

veces, con coladas piroclásticas que acabaron con todo tipo de vida. Esos gases

alcanzaron los 300 grados. La ciudad quedó cubierta, solidificándose estas

coladas y convirtiéndose en un estrato compacto. El nivel del terreno se elevó

unos veinte metros.

Dionisio de Halicarnaso

afirma que el mismísimo Heracles fundó Herculano. Según Estrabón la ciudad

perteneció en sus orígenes a los antiguos Ópicos y sus descendientes los Oscos.

Para más tarde pertenecer a los Etruscos y a los Pelasgos. Y, por último, caer

en manos de los Samnitas. Hasta rebelarse contra Roma en la guerra social

cuando pasó a ser municipio romano en tiempos de Sila (89 a.C.)

La ciudad era más bien

pequeña. Se calcula que la superficie amurallada rondaba las 20 hectáreas y sus

habitantes podrían ser unos 4.000. Situada a las faldas del Vesubio y muy

cercana a la colonia griega de Neapolis. La actividad de sus habitantes era la

pesca, la agricultura, el comercio y la producción artesanal. Actividades que

se beneficiaron de su puerto marítimo.

La estructura de la

ciudad estaba organizada a lo largo de tres decumanos, como mínimo, de los que

solo dos fueron excavados a cielo abierto. Los cruzan cinco cardos

perpendiculares a aquellos y a la línea de la costa. Se encuentras excavados a

cielo abierto el tercero, el cuarto y el quinto.

Las excavaciones

comenzaron en 1738, aunque la ciudad había sido “descubierta” en 1711 por azar

por el príncipe Elboeuf, y continuaron con la técnica de las galerías

subterráneas y de los pozos de descenso y ventilación hasta el año 1828 cuando

quedaron autorizadas las excavaciones a cielo abierto que se realizaron hasta

1875. Quedaron interrumpidas hasta que en 1927 cuando las reanudaría A. Maiuri

hasta finalizar en 1958, aunque posteriormente se han hecho algunas obras.

En Herculano no solo

volvieron a la luz restos orgánicos sino también los pisos superiores de los

edificios, que nos permiten comprender cómo eran los volúmenes de estos y las

técnicas constructivas empleadas.

Herculano como Oplontis y

Pompeya se incorpora al Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1997.

Teniendo en cuenta las

características del fin de Herculano llamaba la atención que no se encontraran

apenas restos humanos en sus casas o en sus cercanías como había sucedido en

Pompeya. Pero en 1980 se encontraron cadáveres en las bóvedas del

criptopórtico, o fornici, del puerto. Unos 300 salieron a la luz. Se

supone que los habitantes de la ciudad se encaminaron al puerto con la

intención de huir por mar, transportando los objetos más valiosos que

consiguieron salvar. Murieron a consecuencia de la alta temperatura que provocaron

los gases de la erupción. Años más tarde se encontró los restos de una

embarcación varada en la playa y los esqueletos de un remero y un soldado

perfectamente uniformado. Se encontraron otros esqueletos en la playa, justo

delante de los fornici, en grupo. Parece que eran hombres debatiendo

cómo escapar de aquella situación mientras que sus familias esperaban

agazapadas en los almacenes donde perecieron.

Justo encima de los fornici

y adyacente a las termas suburbanas se eleva la terraza de M. Nonio Balbo. Donde

se aprecia su altar funerario revestido de mármol. Este senador fue pretor y

procónsul de la provincia de Creta y de Cierene, tribuno de la plebe en el año

32 a.C. y partidario de Octaviano. Rehabilitó y construyó numerosos edificios

en la ciudad.

La visita de las casas de

Herculano ofrece la posibilidad de percibir la presencia de cualquier aspecto

de la vida cotidiana en una ciudad antigua.

El barro ardiente ha conservado,

carbonizándolo, todo tipo de materia orgánica, desde cuerdas y restos de comida

hasta tablillas enceradas, papiros y tela, además de numerosos restos de

mobiliario, todo lo cual permite un inmediato acercamiento a la vida

súbitamente interrumpida por una catástrofe natural hace 2.000 años.

Fuentes:

Pompeya, historia, vida y

arte de la ciudad sepultada, coord. Marisa Ranieri Panetta; Galaxia Gutenberg/Círculo

de lectores.

Pompeya, historia y

leyenda de una ciudad romana, Mary Beard; Crítica.

La vida cotidiana en

Pompeya, R. Etienne; Temas de hoy

Aventura de la Historia,

numero 81, Pompeya y la Villa de los Misterios

Aventura de la Historia,

numero 125, Herculano, la ciudad que surgió del barro

Historia National Geographic,

numero 45, Pompeya, la vida junto al Vesubio

Todas las fotos son propias

Comentarios

Publicar un comentario