A LA SOMBRA DEL VESUBIO: POMPEYA Y HERCULANO (I)

Cuando entras en el parque arqueológico de Pompeya

no puedes dejar de sorprenderte por el estado en el que se encuentra la ciudad.

Paseas por sus calles y cerrando los ojos puedes imaginarte sin gran esfuerzo

como era la actividad en aquellos lejanos días del siglo I de nuestra era.

«Lo más curioso que he descubierto en mi viaje es

Pompeya; uno se siente transportado a la Antigüedad (…). Es un placer inmenso

ver cara a cara esta Antigüedad sobre la que hemos leído tantos volúmenes». Stendhal,

Roma, Nápoles y Florencia

Pompeya fue una ciudad con gran actividad, próspera,

dinámica y animada. Gozaba de unos campos con rica agricultura, una pujante

actividad textil, era un enclave comercial con fuerte ganadería y en su

entramado industrial destacaba la industria de la salsa de pescado, el famoso y

tan demandado garum. Su privilegiada situación en la

desembocadura del rio Sarno le permitió convertirse en punto neurálgico de las corrientes

comerciales de la Campania.

Si hoy día disfrutamos de esta belleza y podemos

saber y conocer gran cantidad de asuntos sobre aquella ciudad es porque la

peculiar erupción del Vesubio sepultó la ciudad y sus habitantes dejando que el

tiempo pasase sobre ella hasta su descubrimiento. Pompeya y Herculano no conocieron,

ni la Edad Media, ni los comienzos de la Edad Contemporánea. No han sufrido la

degradación o el abandono progresivo, ni el pillaje de los saqueadores. Su

secreto ha “dormido” hasta 1738 cuando por casualidad empezó a salir a la luz.

Como dijo J. W. Goethe un 13 de marzo de 1787 en su Viaje

a Italia: «de las muchas desgracias que han ocurrido en este mundo, ninguna

ha procurado a la posteridad alegría tan grande».

FASES Y MOMENTO DEL

DESCUBRIMIENTO EN LA

ÉPOCA DE CARLOS III

El hito definitivo en la resurrección de Herculano y

Pompeya se produjo a partir de la llegada en 1738 de Carlos de Borbón y su

esposa Mª Amalia de Sajonia como nuevos reyes del reino de las Dos Sicilias

(Carlos VIII de Nápoles y luego Carlos III de España), hijo de Felipe V y de

Isabel de Farnesio. Fue impulsor de una fuerte actividad constructora para

dotar a la realeza y su corte de edificios representativos y gracias a esa

actividad, de forma casual, llegaron los descubrimientos.

La casualidad, por tanto, hizo que, en 1738, en la

excavación de un pozo se “toparan” con Herculano. Aplicando la

técnica de las galerías subterráneas fueron extraídos mármoles de color y ajuares, y los frescos de las

paredes de cierto interés se cortaron y se separaron de esos muros. Así mismo se

creó la Academia Ercolanense que se encargaba de dirigir los estudios de todo

aquello que se encontraba.

En el caso de Pompeya fue un campesino quien dio de

casualidad con unos restos de pinturas y mármoles a consecuencia de un

hundimiento de terreno en sus actividades agrícolas. Eran finales de 1748. La

cobertura eruptiva era distinta a la de Herculano, ahora era un manto de

pumitas (piedra pómez) y lapilli deslavazados.

Faltaba por saber qué ciudad exactamente se estaba

descubriendo y en 1763 apareció una inscripción completa con el título oficial

de la ciudad: Res Publica Pompeianorum.

Estaban sobre Pompeya.

A mediados del siglo XVIII ya había excavaciones

sobre los tres yacimientos arqueológicos más importantes a la sombra del

Vesubio, Herculano, Stabia y Pompeya. Y comenzaron a publicarse las novedades

al respecto.

El siglo XIX fue relevante para Pompeya y no tanto

para Stabia y Herculano que por las dificultades de la excavación vieron frenados

sus progresos. Al iniciarse el nuevo siglo en Pompeya ya habían salido a la luz

el barrio formado por los dos teatros, el Templo de Isis y el Cuadripórtico de

los Gladiadores. Y se había avanzado por la calle consular con nuevos

descubrimientos como las casas del Cirujano o la de Salustio. El Anfiteatro o

la Villa de Iulia Felix eran conocidas, pero no excavadas. El nuevo siglo trajo

nuevos avances y se trabajó en unir la zona de los teatros y la que rodeaba la

puerta de Herculano. Se pudo apreciar el foro al completo con todos sus

monumentos públicos y un tramo de la calle de la Abundancia.

El progreso en los descubrimientos iba acrecentando

el interés y el gran número de edificios con viviendas particulares se

alternaba regularmente con espacios dedicados a tiendas, tabernas, tahonas y

talleres artesanos, dando una nueva visión a la vida en una ciudad de la

antigüedad clásica.

Junto a los procesos de excavación se pusieron en

marcha actividades como la restauración y conservación. Ya no solo in situ

en el yacimiento sino de todo aquello que se llevó al Museo Arqueológico de

Nápoles.

En la segunda mitad del siglo XIX nos encontramos

figuras como la del arqueólogo Giuseppe Fiorelli a quien le debemos avances

como la denominación catastral unívoca de todos los edificios hasta entonces

sacados a la luz o la sistemática regularidad de las excavaciones, encaminada

al descubrimiento de edificios completos y no solo de sus partes bellamente

decoradas. Pero a él fue el promotor y perfeccionador de la técnica de los

«moldes». A través de la aplicación de coladas de yeso en los huecos

resultantes de la disolución de los cuerpos, así como de partes de muebles de

madera y de raíces de planta, se reprodujeron los cuerpos de los infortunados a

quienes sorprendió de manera funesta la erupción del volcán.

El problema seguía siendo la financiación y las

obras de excavación no avanzaban a la velocidad deseada.

Otro de los descubrimientos más sorprendentes fue la

cantidad de inscripciones y grafitis que se encontraban. Pompeya empezaba a

revivir y hablar. También se empezó a comprender la vida de esos últimos años y

días.

Otra figura imprescindible en la arqueología

vesubiana fue Amadeo Maiuri que en 1924 fue nombrado arqueólogo jefe de la

excavación de Pompeya hasta 1961. Con él comenzaron las excavaciones por debajo

del nivel de destrucción del año 79 cuando eligió excavar una de las casas más

famosas de Pompeya, la Casa del Cirujano, con el objetivo de investigar la

historia anterior de la ciudad. A él le debemos haber sacado a la luz la Villa

de los Misterios, la joya de la corona pompeyana, y la Casa de Menandro, que debe

su nombre al retrato que luce de este célebre comediógrafo griego del siglo IV

a.C..

VIDA COTIDIANA DE POMPEYA

Sabemos que la ciudad abarcaba una extensión de unas

66 hectáreas, de las que 42 han salido a la luz. Que su muralla defensiva media

unos 3.200 metros, reforzada con 12 torres y en la que había 7 puertas más una

octava ya cerrada en época antigua.

Su entramado urbano, desarrollado a partir de la

plaza del Foro, estaba organizado sobre dos decumanos este-oeste (calle de Nola

y calle de la Abundancia) y sobre tres cardos norte-sur (calle del Mercurio,

calle de Stabia y calle de Nocera). En su interior pueden apreciarse sus barrios

organizados en torno a los correspondientes altares públicos a los que había

que consagrar las principales encrucijadas denominadas compita.

Desde la época de Augusto existe el acueducto que suministraba

de agua las termas, fuentes públicas, pozos y cisternas o la captación de aguas

de las casas particulares más ricas.

Dada su actividad

comercial, Pompeya estaba provista de todo tipo de alojamientos, ajustados a

todos los bolsillos, como por ejemplo el hospitium de Aulo Cosio Libano

aunque el mayor establecimiento estaba cerca del foro, centro neurálgico de la

ciudad, que tenía capacidad para albergar a más de 50 personas. Muy cerca de

las termas Estabianas y de la arteria comercial de la ciudad, la calle de la

Abundancia.

Como decíamos antes,

Pompeya empezaba a

revivir y hablar con todas las «pintadas»

en forma de grafitos que se fueron descubriendo y que podían ir desde

contenidos soeces a declaraciones de amor pasando por cuestiones políticas.

«Por favor, vota para edil

a Popidio Secundo, un joven excelente» se puede leer en uno de esos anuncios.

El hallazgo, en un estado

de conservación absoluta, de una gran cantidad de inscripciones parietales constituye

una de las grandes características y temas más interesantes que hacen de este

yacimiento un documento único para la reconstrucción de la sociedad en la

primera etapa imperial.

«Qué pagues por tus

trampas, hostelero. A nosotros nos vendes agua, y el buen vino lo guardas para

ti». Con tintes de denuncia.

En el foro como en

cualquier ciudad romana se encontraban los edificios institucionales, la sede

de la administración de la colonia, la curia, la gran basílica donde se

impartía justicia y una especie de bolsa financiera de comercio. Allí se

encontraba también la mesa de los pesos y medidas y el macellum o

mercado. El foro era el corazón de la ciudad y la actividad política,

administrativa y religiosa latía con fuerza en él. Pero no solo eso, también al

comercial gracias al mercado. Hacía las funciones de mercado general de carnes

de cría y caza, de pescado y otros artículos alimenticios. Formado por un ancho

patio rectangular porticado presidido por un tholos en el centro, un

quiosco dodecagonal de tejado cónico sostenido sobre doce pedestales. Y se sabe

por una inscripción que en Pompeya el mercado se celebraba los sábados.

Los hallazgos de hornillos

portátiles hacen pensar en la producción de panis clibanicius, golosinas

que se vendían en las esquinas de las calles, así como los utensilios de bronce

de los placentarii que nos recuerdan a los vendedores ambulantes de

frituras.

LAS GRANDES DOMUS Y

LA CALLE COMERCIAL

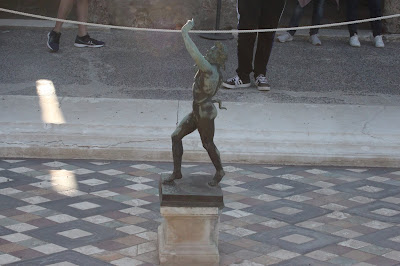

En su entorno se

encontraban las viviendas más lujosas, por ejemplo, lo que hoy conocemos como la

Casa del Fauno, caracterizado por el hallazgo de una estatuilla de un fauno, donde

como se especula, estaba el famoso

mosaico de la batalla de Isos entre el macedonio Alejandro Magno y el persa

Darío que hoy se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Sus

orígenes remiten a la Pompeya prerromana.

A un par de manzanas encontramos

la casa del Poeta Trágico. Es una domus de tipo itálico, con las

habitaciones más importantes situadas a lo largo del mismo eje y dotada de un atrio

toscano. Famosa por el mosaico que preside la entrada a la casa con la

advertencia de que estaba custodiada por un feroz perro: cave canem.

Muy cerca estaba la Casa

de los Vetii, ricos terratenientes y comerciantes de productos agrícolas que pudieron

reconstruir sus propiedades después del terremoto del año 62. La atribución del edificio a esta familia se

debe al hallazgo de sellos con el nombre de dos de sus dueños, prósperos

libertos. A modo de bienvenida te recibe un fresco en su vestíbulo del dios

Príapo, divino protector de la familia, en el que se le ve pesando en una

balanza su pesado falo frente a una bolsa de dinero. Recordemos que el mundo

romano el falo, lejos de ser algo obsceno como puede ser a ciertos ojos

actuales, es símbolo de fertilidad, tanto de la mujer como del campo y la

agricultura y de buena suerte.

Mención aparte merece la

Villa de los Misterios que se

encuentra a extramuros de la ciudad, de más de 1.800 metros cuadrados y noventa

dependencias. Destaca en ella su excelente estado de conservación y, sobre

todo, su fabulosa decoración. Pero hay una estancia que atrae por sí sola, es

la de la gran pintura que es la que ha dado nombre a la Villa. Su

interpretación hoy en día sigue siendo motivo de disputas y teorías

contrapuestas. Para Maiuri, su descubridor, no deja dudas que se trata de la

representación de la iniciación de las esposas en los misterios dionisíacos. El

conjunto está formado por 29 figuras de tamaño casi natural, en grupo, unas

sentadas y otras de pie. Su fondo rojo bermellón hace resaltar aún más la escena.

Ya hemos hablado de la

comercial calle de la Abundancia que une el foro con la zona del anfiteatro,

repleta de fuentes surtidas de agua por el acueducto y sus tuberías de plomo.

Esta calle destaca por sus “pasos de cebra”, grandes bloques de piedra que

cruzaban de calle de forma salteada para que los peatones pudieran pasar sin

enfangarse y los carros pudieran pasar entre ellos.

«Cualquier visitante

moderno de Pompeya recuerda sus calles: la brillante superficie de sus calzadas

formadas por grandes lastras de piedra

volcánica negra; las profundas rodadas, consecuencia de años y años de tráfico

de carretas (y peligrosísimas para los tobillos del siglo XXI, como sin duda

debieron serlo también para los del siglo I); las elevadas aceras, en ocasiones

situadas a un metro por encima del nivel de la calle; y los pasaderos

cuidadosamente colocados para que los peatones cruzaran la calle sin necesidad

de bajar a la calzada, pero a suficiente distancia unos de otros para que el

antiguo tráfico rodado pudiera pasar entre ellos» Pompeya, historia y

leyenda de una ciudad romana, Mary Beard (Crítica).

En la calle de la

Abundancia se encontraba todo tipo de comercios que todavía hoy se reconocen,

como la panadería de Sotérico, la tienda del broncista Vero o la lavandería o fullonica

de Estéfano. En la vida económica y social de Pompeya tenían una importancia

considerable los productores, tintoreros y lavadores de tejidos. Hay constancia

de treinta obradores de pan, algunos llevaban todo el proceso de producción

desde moler el trigo, cocer el pan y venderlo. Pero el pan podía venderse en

puestos callejeros provisionales e individualmente ser repartido a domicilio.

Por otro lado, se hallaron

en 1875 en una caja de madera de la casa que hoy conocemos como de Cecilio

Jocundo, 153 documentos que registraban transacciones financieras en las que

intervenía este personaje, por lo que se la ha conocido como el «banquero», que

no es exactamente el significado que tiene hoy en día. Estos documentos

permiten contemplar directamente las actividades financieras de un ciudadano

pompeyano.

Pero no podía faltar en el

sur de la península itálica en una zona bañada por el Mare Nostrum el

rastro del garum. Esa salsa de pescado tan valorada y demandada por los

romanos. Artículo de primera necesidad y que podía utilizarse como condimento

para todo. Se conoce el negocio de garum de Aulo Umbricio Escauro que se

había hecho rico gracias a ello.

Pero esto no es todo, en

la segunda parte del post os hablo de cómo empleaban el

tiempo libre los pompeyanos, de Plinio el Joven, testigo de la tragedia, de la

fecha real de la misma y del otro gran yacimiento de la zona vesubiana,

Herculano.

Fuentes:

Pompeya, historia, vida y

arte de la ciudad sepultada, coord. Marisa Ranieri Panetta; Galaxia Gutenberg/Círculo

de lectores.

Pompeya, historia y

leyenda de una ciudad romana, Mary Beard; Crítica.

La vida cotidiana en

Pompeya, R. Etienne; Temas de hoy

Aventura de la Historia,

numero 81, Pompeya y la Villa de los Misterios

Aventura de la Historia,

numero 125, Herculano, la ciudad que surgió del barro

Historia National Geographic,

numero 45, Pompeya, la vida junto al Vesubio

Todas las fotos son propias

Cuanto nos puede mostrar la arqueología .Muy interesante.

ResponderEliminarY lo que todavía hay por investigar. Gracias pro leer el blog.

Eliminar